こんにちは。ひとりママナースです。

ベビーシッターを初めて利用する時、

「どうやって信頼できる人を見つければ良いのか分からない」

「比較サイトや口コミが多くて、実際どこが良いのか分からない」

と悩む事はありませんか?

わたしも初めて利用する時、「シッターの見分け方」や「何を確認すべきか」分からず、不安でいっぱいでした。

しかし、以下のステップでベビーシッター選びのコツを掴んでから、トラブルなく子どもを預けられるようになりました。

今回は、ベビーシッター利用経験のある看護師ママが実体験に基づいて、信頼できるベビーシッターの選び方を紹介します。

今後利用を検討している人や、シッター選びで失敗したくない人は、本記事を読んで後悔を減らしましょう。

- ベビーシッターを利用する前に考える事

- 安全・衛生・対応力から見る、ベビーシッターの選び方

- シッターの資格・経験・研修状況を確認する方法

- 口コミで確認すべきポイント

- 初回面談で使える質問リスト

- 1時間あたりの料金相場とサービスの違い

- 家事・送迎・夜間など追加料金の目安

- キャンセル規定や交通費の確認ポイント

- 区の補助制度を活用して賢く利用する方法

- 子どもの年齢・性格に合うシッターを選ぶコツ

- 相性を確認するための面談・トライアルのコツ

- ベビーシッターの予約から利用、終了後の基本的な流れ

- 信頼関係を築くフィードバックの伝え方

- 初回利用時の注意点とトラブル回避策

- 安心して続けるための心のケア

補助金に関する内容も記載したので、費用面が気になる人はあわせて確認してください。

【STEP1】看護師ママが感じたベビーシッターを利用する前に考える事

わたしが初めてベビーシッターを利用した時、

「悪い事ではないのに、漠然とした罪悪感を感じる」

「見知らぬ人に子どもを預けるのが怖い」

という感情をずっと抱えていました。

これは日本特有の母親に対する「子ども最優先」「育児を外注するのは手抜き」という価値観や、一部事故などのニュース報道が関係しています。

我が家も義実家から、

「子どもは母親が子守りするものだ」

「母親がいないなんて、育児放棄だ」

と言われた経験があります。

しかし共働きやシングル、実家が遠方などの理由でワンオペ育児に励む母親が、ベビーシッターを利用するのは決して悪い事ではありません。

むしろ心理的・社会的なサポートを得るために活用し、仕事と家庭の両立やリフレッシュする時間を作るのは大切です。

実際に質の高い保育やシッターとの関わりは、子どもの社会性を豊かにすると研究でも示されています。

ベビーシッターの利用者数も増え続けており、「子どもが可哀そう」「申し訳ない」と感じる必要はありません。

以下で紹介する内容を実践して、信頼できるベビーシッターを選べれば、子どもにとっても有意義な時間になると理解しておきましょう。

参考:こども家庭庁成育局,2023,「ベビーシッターの現状と課題」,こども家庭庁,(2025年10月30日取得,https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka24-2.pdf).

Deborah Lowe Vandell et al,2010,“Do Effects of Early Child Care Extend to Age 15 Years? Results From the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development”Child Dev.81(3)737–756,(Retrieved October 30 2025,https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2938040/).

【STEP2】看護師目線で見る「信頼できるベビーシッターの選び方」

では、元小児科看護師のわたしが、信頼できるベビーシッターを選ぶ時の見極めポイントを紹介します。

当然ですが、ベビーシッターは「ベビーシッター業の自主基準」に則った関わりをしなければいけません。

以下で紹介する内容を確認せず、子どもを預けてしまった場合、後悔を招くかもしれません。

小児科で子どもの成長と発達を促す関わりを学んできたわたしが、看護師目線で紹介するので、必ず確認しておきましょう。

- 「安全・衛生・対応力」を見極める

- 「資格・経験・研修」などプロとしての信頼性を確認する

- 口コミのチェックすべき箇所から、シッターの性質を見極める

- 初回面談の質疑回答から、コミュニケーション能力を確認する

参考:公益社団法人全国保育サービス協会,1993,「ベビーシッター業の自主基準」,公益社団法人全国保育サービス協会ホームページ,(2025年10月30日取得,https://acsa.jp/images/acsa-standard.pdf).

看護師が注目する「安全・衛生・対応力」の見極めポイント

ベビーシッターを利用する前に必ず確認しなければならないのは、事業所がしっかりとした「安全性」や「衛星」「トラブル発生時の対応力」を持っているかです。

保育園や幼稚園などと同様に、ベビーシッターも「子どもの預かりサービスのマッチングサイト

に係るガイドライン」などのガイドラインが存在します。

保育士資格が保育のプロであると証明するように、ガイドラインへの適合性もその事業所がプロである事を証明してくれます。

ガイドラインに適合している事業者は、以下のサイトから確認できます。

- マッチング型(マッチングサイトを通じてベビーシッター個人に直接依頼する)

☞「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」 - 派遣型(事業所に所属するベビーシッターが派遣される)

☞都道府県や市町村の情報

☞「加盟会社リスト | 公益社団法人全国保育サービス協会」

他にも、事業所ホームページなどで以下の記載があるか確認しておくと安心です。

- 救命救急(AED・心肺蘇生)の研修を受けているか

- 事故発生時の対応・報告フローが明文化されているか

- 衛生手順が明文化されているか

- 事故防止・対応マニュアルが整っているか

これらのチェック項目は、子どもを預ける上で最低限必要な内容なので、事業所が適した「安全性・衛生・対応力」を持っているか把握しておきましょう。

資格・経験・研修などプロとしての信頼性を確認

次に確認するのは、シッターの「保有資格」「これまでの経験」「研修の受講状況」です。

定期的に開催される研修に参加していない場合、そのシッターは古い育児法を実践している可能性があります。

緊急時の対応も、日々医学の進歩と共に変化しているため、情報のアップデートが必要です。

病児を預ける場合は、看護師資格を持つシッターの方が安心できます。

例えば、キッズラインであれば持っている資格や研修の受講状況をプロフィール欄から確認できます。

シッターの経験も、プロフィール欄の経歴などから確認可能です。

自分の求める保育を実施できるシッターかどうか判断するためにも、事前にチェックしましょう。

口コミの見方「ここをチェックすると安心」

口コミをチェックする時も、「ココは確認すべき」というポイントがあります。

必ずしも口コミを鵜呑みにするのではなく、「実際に利用した人の評価なのか」「最近(1年以内)の情報なのか」をまず確認しましょう。

さらに参考にすべきでない口コミには、以下の特徴があります。

- 「最悪!二度と頼まない」など感情的な言葉だけ

- 評価が★5または★1に集中している

- 内容が抽象的で、「何が良くて、悪かったのか」が不明確

反対に参考になる口コミには、以下の特徴があります。

- 子どもの年齢・状況(例えば、2歳で人見知り)など背景が記載されている

- 良い点と改善点が両方書かれている

- 特定のスタッフ名や対応時間など「具体的な事実」が含まれている

わたしが利用する時は、

「事前に危険な場所を確認してくれた」

「報告書が丁寧だった」

「おもちゃを拭いていた」

「小さな事も共有してくれた」

といったコメントもチェックしています。

1つの媒体だと偏るので、複数の信頼できるサイトから横断的に、上記ポイントをチェックするとさらに良いです。

初回面談での質問リスト「実際に使ってよかった質問例」

安心してベビーシッターを依頼するためには、事前面談で「子どもを預かる方針」や「心構え」などを確認しておくのも大切です。

ネット上の情報だけでは「本当に信頼できる人なのか」判断できませんよね。

以下に、わたしが確認して良かったと感じた質問をまとめました。

- 病児保育やアレルギー対応の経験はあるか

- 過去にトラブル対応した経験はあるか

- 緊急時の対応方法は決まっているか

- 手洗いや消毒などの衛生管理をしているか

- 子どもが泣いたり、落ち着かなかったりする場合、どんなサポートをしてくれるか

- 食事、送迎、家事など、依頼したい内容の対応ができるか

- 子どもの好き嫌いを取り入れた遊びが可能か

- こまめに子どもの様子を連絡してくれるか

質問時に、「抽象的でなく具体的な回答ができるか」「口コミやプロフィールで確認した内容と違いがないか」という視点でチェックするのがおすすめです。

【実体験】子どもの癇癪を理解したシッターで助かった話

わたしは息子が2歳の時、子どもの癇癪を理解したシッターに出会って助かった経験があります。

2歳といえばイヤイヤ期の真っ只中、気に入らない事があるとひっくり返ったり、物を投げたりと、癇癪の対応ができる人を探していました。

そんな中、プロフィールや口コミなどで評価の高いシッターを見つけ、癇癪の対応について相談しました。

実際に保育を依頼すると、シッターは細かに子どもの様子を報告してくれたり、癇癪が起こりそうな時は好きなもので遊ぶ時間を作ったりと、工夫してくれました。

お迎えに行った時、子どもが怪我をしないようにぴったり後ろにくっ付いて様子をみてくれていたことを覚えています。

ホームページや初回面談などで信頼できるシッターを見極め、気になる点は事前に相談する大切さを学んだ経験でした。

【STEP3】費用と区の補助を上手に使う|看護師ママの節約術

次に、わたしが補助制度や福利厚生を利用して、ベビーシッター費用を削減した方法を紹介します。

信頼できるシッターの見分け方は分かったものの、利用時は費用面も気になりますよね。

わたしも、

「2時間の利用で5000~8000円もかかる・・・。」

「高すぎて月に数回の依頼が限界・・・。」

と利用を躊躇っていました。

でも実は、ベビーシッター費用や内容は、事業所やシッターによってバラバラです。

費用面も考慮してベビーシッターを選ぶ場合は、以下点を踏まえて探すと良いです。

- 1時間あたりの基本料金

- 追加料金の目安

- 交通費やキャンセル規定

- 「送迎のみは不可」「保育園へのお迎えは不可」など、対応できる保育内容

- 利用できる補助制度や福利厚生

他にも市区町村の補助制度や会社の福利厚生を上手に利用できると、実質無料で活用できる場合もあるので、以下で紹介する内容を参考にしてくださいね。

1時間あたりの料金相場とサービスの違いと地域差

1時間あたりの料金相場とお願いできるサービスは、事業所やシッターによって異なります。

例として、有名なベビーシッターサービスを以下にまとめました。(※2025年10月時点)

| 事業所名 | タイプ | 入会金 | 年会費 | 利用料金 | サービス |

|---|---|---|---|---|---|

| キッズライン(KIDSLINE) | マッチングサイト型 | 0円 | 0円 | 1,000円~5,000円/1時間あたり (シッターさんにより異なる) | シッターさんにより異なる |

| ポピンズシッター | 派遣型 | 0円 | 0円 | 2,420円/1時間あたり | 病児保育、送迎、お泊り保育も可能 |

| ベアーズ キッズ・ベビーシッター | 派遣型 | 3,300円+消費税/1時間あたり | 送迎、宿題サポート、簡単な家事を子どもと一緒にする事も可能 | ||

| ジャパンベビーシッターサービス | 派遣型 | 16,500円 | 13,200円 | 5,170円/1時間コース 5,940円/2時間コース 7,590円/3時間コース | 障がい児保育、病児・病後児保育、病児お迎え・受診、24時間以上連続保育も可能 |

ベアーズ キッズ・ベビーシッターでは病児保育ができなかったり、キッズラインでは3時間以上から利用可能としているシッターさんがいたり、それぞれ得意分野や特徴が異なります。

地域によっては登録しても、

「近隣で活動しているシッターさんが少ない!」

「住んでいるエリアでは予約できない!」

というケースもあるため、各地域に強いベビーシッターサービスを見つける必要があるでしょう。

わたしは本当に対応できるシッターがいるかどうか、以下の方法で確認しました。

- 入会金や年会費が無料の場合

☞とりあえず登録して頼めるシッターがいるか確認する - 入会金や年会費が発生する場合

☞登録前に電話などで、居住エリアで対応可能なシッターがいるか確認する

「入会金や年会費を払ったのに、他のサービスの方が良かった・・・。」

なんて事態にならないよう、料金やサービス内容の違いはしっかり確認しておきましょう。

家事・送迎・夜間など追加料金の目安

料金相場を確認する時は、1時間あたりの利用料だけでなく、家事・送迎・夜間など「追加料金」の目安も把握しておく必要があります。

「利用料が安い!」と思って依頼してみたら、実は送迎費用が別途必要だったり、夜間の割り増し料金が他のサービスより高かったり、「結局、他で頼んだ方が安かった・・・。」と後悔した経験があります。

実際にわたしが電話やメールで問い合わせて確認した情報を、以下にまとめました。(※2025年10月時点)

| 事業所名 | 家事 | 送迎 | 夜間 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| キッズライン(KIDSLINE) | シッターにより異なる | 利用料金に含まれている場合が多い | 300円~2,000円 | 病児・病後児保育は基本料金に含まれていたり、子育て相談・英語レッスンなどはオプション料金が発生したりする場合が多い |

| ポピンズシッター | かんたん家事は1,100円~/30分あたり | 30分送迎は2,420円~ | 早朝(朝8時以前)と深夜(夜9時以降)は通常料金に25%上乗せ | 病児保育は2,420円、産前・産後ケアは1,100円~が別途1回あたり必要 |

| ベアーズ キッズ・ベビーシッター | ||||

| ジャパンベビーシッターサービス | 1,100円/1時間あたり | 利用料金に含まれる | 17時~21時は+550円/1時間あたり、5時~9時・21時~24時は+825円/1時間あたり、24時~5時は+1,100円/1時間あたり (会員の場合) | 病児は1,100円/1回あたり |

特に「保育園に預けられない時間帯のサポート」や「急な呼び出し時の対応」として利用を検討している人は、確認しておきましょう。

キャンセル規定・交通費の確認ポイント

金額で後悔しないためには、先述した内容以外にも別途交通費負担が必要なのか、キャンセルした場合も100%支払いが必要なのか、確認した方が良いです。

利用料金が安くて依頼したけど、対応できるシッターは遠方の人だけで、

「交通費で片道1,000円以上かかってしまった・・・。」

という経験があります。

事前にこれらの情報を知っておくと、

「交通費負担が必要な場合は近隣のシッターに依頼しよう」

「キャンセル料が発生する場合は、子どもの体調や病児保育の有無も確認しておこう」

と、状況に応じた対応ができるようになります。

こちらも代表的なサービスごとに、その違いをまとめました。(※2025年10月時点)

| 事業所名 | 交通 | キャンセル規定 |

|---|---|---|

| キッズライン(KIDSLINE) | 実費 | サポート開始の2時間前以内は保育料×100%と交通費 1日前までは保育料×100% 2日前までは保育料×50% |

| ポピンズシッター | 実費 | 依頼日前日17時までのキャンセルは保育料×50% 依頼日前日17時以降のキャンセルは保育料×100% |

| ベアーズ キッズ・ベビーシッター | 990円 | サービス前日17時以降のキャンセルは保育料×100% |

| ジャパンベビーシッターサービス | 実費 | 前日は保育料金×50% 当日は保育料金×80% (スポットで手配済みの場合は手数料550円) |

「子どもが体調を崩しやすい」「仕事の予定変更が良くある」人はキャンセル規定を確認し、「地方で近隣に依頼できるシッターがいない」人は交通費もチェックしましょう。

区の補助制度を活用して賢く利用する方法

費用削減に最も有効な方法は、自治体の補助金や福利厚生を併用する方法です。

わたしは補助金と福利厚生を活用して、13,000円の支払いが3,000円になりました。

補助金が利用できる自治体には東京都や千葉県、大阪府などがあり、参考例として以下にまとめました。(※2025年10月時点)

それぞれ対象条件や利用上限額が異なるため、ベビーシッターを利用する前に確認してみてください。

| 自治体 | 対象条件 | 対象児童 | 利用上限額 |

|---|---|---|---|

| ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) (東京都) | 1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする者 2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする者 | 未就学児 | 日中2500円/1時間あたり 夜間早朝3500円/1時間あたり (※年間144時間まで) |

| 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 | 1.勤務先の企業が「承認事業主」である (割引券承認事業主一覧) 2.、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭である事により、サービスを使わなければ就労が困難な状況にある | 乳幼児または小学3年生まで (障がいなどで世話をする必要がある場合は小学6年生まで) | 1日1人4,400円(2,200円×割引券2枚)まで (※1家庭につき、1カ月24枚まで) |

| 大阪府訪問型病児・病後児保育利用料補助制度 (大阪府) | 会社や自宅を問わず、月64時間以上労働を常態としているなど、児童の保育が困難な場合 | 生後6か月から小学校3年生まで(サービス利用をした日の前後7日以内に医療機関を受診している) | 1日の病児保育サービス利用時間合計(1時間未満切捨て)×1,000円 (※年間4万円まで) |

| 千葉県訪問型病児・病後児保育利用料一部補助制度 (千葉県) | 就労や冠婚葬祭などの事由により保育できない場合 | 生後57日目から小学校6年生(サービス利用日の前後7日以内に、医療機関で受診している) | 補助対象サービスの保育料の半額(上限5万円、1円未満切り捨て) (※年間5万円まで) |

自治体の制度を利用する時は、注意点を把握しておく必要があります。

「申請したのに、補助金を利用できなかった!」なんて事態に陥る可能性があるためです。

「【体験談】初めてベビーシッターを使ってみた感想と比較!信用しすぎは要注意」では、補助金を利用する時の注意点やメリット・デメリットも紹介しているため、検討している人はあわせて確認しましょう。

【実体験】補助を使って1回1万円以上節約できた

わたしは自治体の補助と職場の福利厚生を利用して、1回のベビーシッター料金を1万円以上節約できました。

その時に利用したのは、先述した「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」と「総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーションのすくすくえいど」です。

実際の内訳を以下に載せておくので、参考にしてみてください。

| 内訳 | 金額 |

|---|---|

| 基本料金 | 時給 2,800円 (サポート時間 4.0時間) |

| オプション料金 | 遠方料金 500円/回 |

| 交通費 | 片道252円 (往復504円) |

| 手数料 | 2,574円 |

| ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) | 2,500円/1時間あたり |

| すくすくえいど | 700円/1時間あたり (1日2時間まで) |

| 合計 | 14,778円 |

| 実際の支払金額 | 3,378円 |

本来14,778円の支払いが3,378円になったので、11,400円も節約できた事になります。

非常にお得な制度なので、「金銭面が気になる」「できるだけ節約したい」という人は要チェックです。

【STEP4】子どもとの相性チェックと安心の見極め方

ここまでのステップで信頼できるシッターの選び方や、経済的な不安を解消する方法を説明しました。

しかし最も重要なのは、子どもがシッターに懐いてくれるかどうかです。

相性が合わなかった場合、子どもにとって保育の時間が苦痛に変わり、次回からベビーシッターを嫌がるかもしれません。

母親にとっても、保育中に子どもが楽しく過ごせないのは悲しいですよね。

次の内容ではわたしが実践した、子どもとシッターの相性を確認する方法を紹介します。

- 子どもの年齢・性格に合うシッターを選ぶコツ

- 相性を確認するための面談・トライアルのコツ

「子どもを預ける罪悪感を減らしたい」「預けている時間も子どもが気掛かりで集中できない」という人は、次の内容を押さえると不安を減らせますよ。

子どもの年齢・性格に合うシッターを選ぶコツ

子どもの年齢や性格に合うシッターを選ぶコツは、主に以下2点あります。

- 子どもの年齢や月齢での保育経験があるか

- 子どもが懐く保育士や、大人の特徴をもっているか

わたしが小児科で働いていた時、子どもは月齢や年齢ごとに求める関わり方が異なると教えられました。

実際に息子が2歳のイヤイヤ期で、自己主張が強く泣き止まなかった時、「見守る姿勢が上手なシッター」に出会って、子どもがベビーシッターを嫌がらなくなりました。

年齢別の関わり方を理解したシッターは、実際にその年齢の子どもを保育した経験がある場合が多いです。

「年齢に合うシッターの特徴が分からない」という人向けに、年齢別のおすすめシッターをまとめました。

- 0~1歳・・・生活リズムや抱っこの仕方、子どもの発達理解が必要なため、看護師や保育士などの乳児ケア経験者

- 2~3歳・・・イヤイヤ期で自我が芽生える時期なので、忍耐強く、子どものペースを尊重できる人

- 4~6歳・・・社会性や好奇心が伸びる時期なので、沢山遊びや声掛けをしながら、子どもの様子を観察してくれる人

- 小学生以降・・・学校生活が始まっているため、学習支援や心のサポートが得意な人

そしてもう1点大切なのは、子どもの性格と合うかどうかです。

年齢に応じた接し方を理解していても、性格が合わなければ子どもは安心して過ごせません。

小児科で多くの子どもたちの心を開いてきたわたしが、子どもの性格に合うシッターのタイプをまとめました。

- 人見知りタイプ・・・ゆっくり距離を縮めてくれて、声かけが穏やかで優しい

- 活発タイプ・・・一緒に体を動かしてくれて、遊びの提案力がある

- 慎重、こだわりタイプ・・・否定せず寄り添い、子どものペースを尊重できる

- 感受性が高いタイプ・・・表情や感情を受け止めて、落ち着いた対応ができる

シッターの性格は、マッチング型サービスであればプロフィール欄に書かれている場合があります。

派遣型サービスでは、依頼時にどんなシッターが良いか直接伝えましょう。

いずれのタイプでも、「安心感を与えられる人柄」が最も重要な点は忘れないでくださいね。

相性を確認するための面談・トライアルのコツ

子どもの性格や年齢に合うシッターを見つけた次は、事前の顔合わせでできる相性チェックの方法を紹介します。

そのシッターと本当に相性が良いかは、直接会ってみなければ分かりません。

面談で確認すべき内容と、実際に使える質問リストを作成したので、顔合わせの時に活用してみてください。

- 初対面での声のトーンや笑顔が自然か

- 子どもに話しかける時、目線を合わせているか

- 子どもが自分から話しかけたり笑顔を見せているか

- シッターが子どもの反応に合わせて行動を変えているか

- 初対面の子どもと関わる時、どんな工夫をしますか?

- 子どもが泣いたり不機嫌な時、どのように対応しますか?

- 子どもが「やりたくない」と言った時、どう接しますか?

- 一番大切にしている「子どもとの関わり方」は何ですか?

- 苦手と感じるタイプのお子さんはいますか?

看護師ママとしても、初回面談で「ほんの少しの違和感」を感じた時は、その直感を大切にする事をおすすめします。

【実体験】最初は泣いていた息子が笑顔で手を振るまで

今では笑顔で手を振れるようになった息子ですが、初めてベビーシッターを利用する時は、大泣きして大変だった過去があります。

初回は息子が大泣きする様子を見て、「このまま預けて大丈夫かな・・・」と不安になりました。

しかしシッターが車のおもちゃを出してくれたり、大好きな公園に連れて行ったりしてくれたお陰で、すっかりご機嫌を取り戻しました。

シッターはその時の様子も、タイムリーにメッセージで報告してくれ、わたしも安心した事を覚えています。

子どももシッターにすっかり懐いたようで、2回目からは自ら進んでバイバイできるようになりました。

年齢に応じた対応方法を知り、子どもと相性が合うシッターを選ぶ大切さを痛感した経験でした。

【STEP5】利用開始から信頼関係を築くまでの流れ

ここまで信頼できるベビーシッター選びのコツを紹介してきましたが、

「初めての利用で、シッター探しの具体的なイメージが湧かない」

「面談から利用終了までの流れが分からない」

という人も多いでしょう。

次の内容では、利用申し込みから終了までの流れとあわせて、シッターと信頼関係を築いていくコツを紹介します。

継続して利用できると、シッターが子どもの好みやペースを理解してくれ、より安心して預けられるようになります。

特に初めてベビーシッターを利用する人は、以下で流れを確認して、申し込み時のトラブルを減らしましょう。

予約~利用~終了後の基本的な流れ

まず、ベビーシッターを初めて利用する人向けに、基本的な利用の流れと手順を紹介します。

- STEP1予約

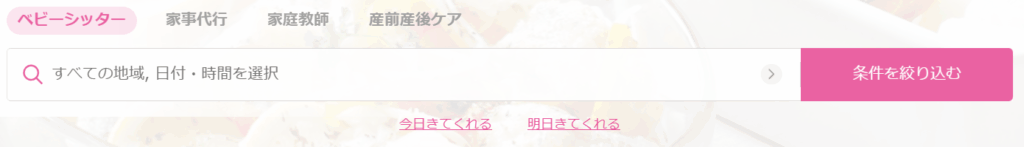

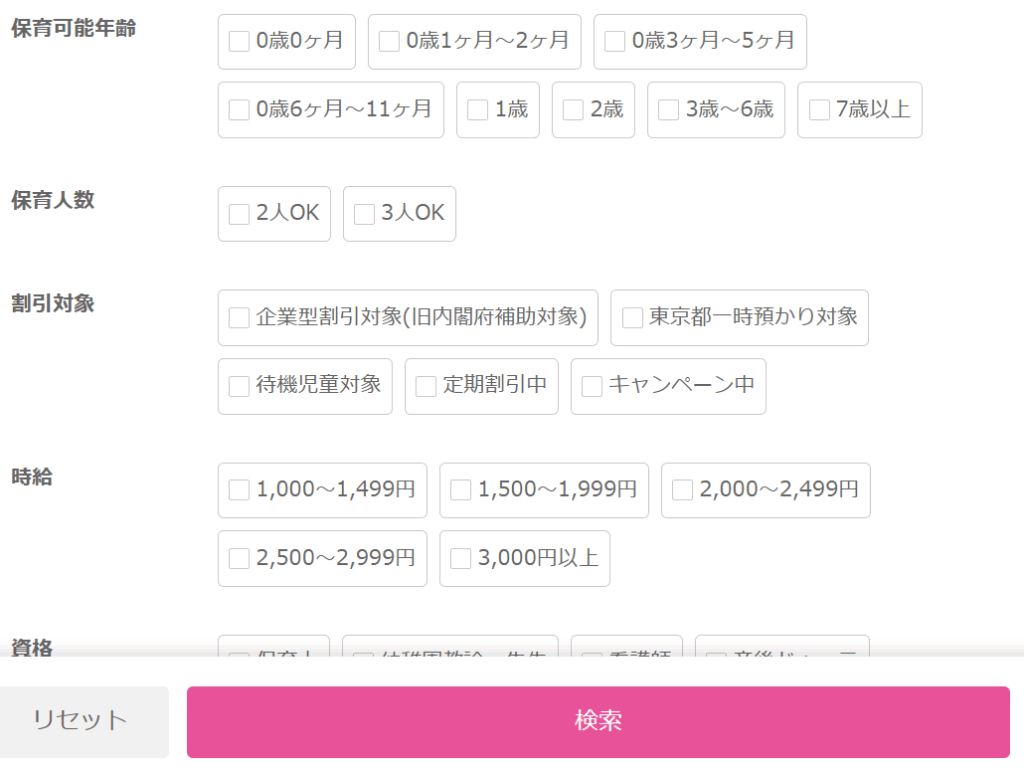

予約サイトにログインし、希望する日時・場所・依頼内容でシッターを探します。

例えばマッチング型サービスのキッズラインであれば、以下のように詳細条件を絞り込んで自分で対応できる人を探します。

![Kidsline-babysitter-search-screen キッズラインのベビーシッター検索画面]()

引用:キッズライン,2025,キッズラインホームページ(2025年10月30日取得,https://kidsline.me/login_parent).

![Detailed-Criteria-Input-Screen-for-Babysitter-Search-on-Kidsline キッズラインのベビーシッター検索時の詳細条件入力画面]()

引用:キッズライン,2025,キッズラインホームページ(2025年10月30日取得,https://kidsline.me/login_parent).

派遣型サービスであれば、指定された窓口にメールや電話、お問い合わせフォームなどから連絡します。

- STEP2面談・事前打ち合わせ

オンラインや対面・電話などで事前面談や打ち合わせを行います。

マッチング型サービスでは、シッターによって事前面談や打ち合わせのルールが異なります。

ルールはプロフィール欄へ記載されているケースが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。派遣型サービスでは、事業者によって事前面談の有無や打ち合わせ方法が異なります。

こちらも事前にホームページや窓口に確認しておくと安心です。 - STEP3当日の流れ

事前面談や打ち合わせで決まった内容に沿って、当日保育をしてもらいます。

引継ぎ時は体調や注意点、緊急連絡先を伝えた上で、必ず事前に面会したシッター本人に直接子どもを預けます。

保育中は、子どもの様子を写真やメッセージで報告してくれるサービスやシッターもいます。

- STEP4利用終了後の報告・フィードバック

利用後は、シッターから当日の報告を受けます。

子どもの様子や反応を共有し、「こうしてくれて助かりました」などの感謝や、「次回はこうしてほしい」という要望を伝えます。

事業所やシッターによって異なりますが、多くは上記の流れでサービスを利用します。

信頼関係を築くフィードバックの伝え方

「今後も今回対応してもらったシッターにお願いしたい!」

「引き続き依頼したいけど、この部分だけは直して欲しい・・・」

と感じた場合は、シッターとの関係を壊さない上手なフィードバックが大切です。

特にマッチング型サービスでは、シッターの個人判断で依頼を受けるかどうか決められます。

要望があいまい・急なキャンセルが多い・メッセージ返信が遅いなどの理由で断られる場合も少なくありません。

小児科で看護師をしていた時に、保護者から学んだ上手なフィードバック方法を以下にまとめました。

- 感謝を最初に伝える

- 改善点はお願い口調でやさしく伝える

- 子どもにも「ありがとう」を伝えさせる

例えば、

「息子が安心して遊べたようで、本当に助かりました。一緒に遊ぶのが楽しかったようで、次は公園の時間を長めにしてもらえると嬉しいです。」

と伝えると角が立ちません。

シッターも子どもや保護者と同じ「人間」で、日によってコンディションや感じ方が変わります。

フィードバックは、「指摘」ではなく「一緒に子どもを支えるためのコミュニケーション」と考え、お互いに安心して関われる関係を作りましょう。

【看護師目線アドバイス】初回利用時の注意点とトラブル回避策

子どもを安心して預けるためには、安全面への対策も欠かせません。

実際に、子どものアレルギーや持病の伝え忘れは、体調変化の気付きを遅らせたり、環境整備が不十分だと、事故を招いたりする可能性があります。

初めてベビーシッターを利用する時、「トラブルがあったらどうしよう」と不安を抱える人は多いです。

その不安を解消するために、看護師目線で初回利用時の注意点やトラブル回避策を紹介します。

- 子どもの健康状態・持病・アレルギーを共有する

- 手洗い・マスク・消毒など感染症対策を確認する

- 急な体調変化(発熱・嘔吐など)の対応方法を確認する

- 食事・おやつの内容や与え方を共有する

- 保護者の電話番号に加えて、かかりつけ医・近隣の救急病院も伝えておく

- 階段・ベランダ・コンセント周り・調理スペースなど、危険箇所を事前に伝える

- コンセントや電気コードは子どもの手の届かない場所に置く

- 誤飲しそうな小物や薬、洗剤は手の届かない場所に片付ける

- ベビーゲートやチャイルドロックなど安全対策を整える

感染症対策や体調不良時の対応などは、マニュアルで明文化されている事業者も多いです。

反対に上記対策が整っていない事業者は、トラブルを招く可能性があるため注意が必要です。

【STEP6】安心して続けるための心のケア|実体験から振り返る

子どもが保育中に安心して過ごすためには、ベビーシッター利用に対する母親の抵抗感を減らす事も大切です。

子どもは自分が預けられる時、大人の心の変化を敏感に感じ取っています。

母親が不安そうだったり、申し訳なさそうだったりすると、子どもも「何か怖い事が起きるのかな」と感じ取り、不安になります。

わたしが初めてベビーシッターを利用する時、

「子どもが可哀そう」「シッターに申し訳ない」

という思いがありました。

しかし短時間でもゆっくりお茶を飲んだり、お出かけしたりした後は、自分自身が「子どもに寛容な気持ちで関われている」と気付いたのです。

看護師として働く中でも、母親が心に余裕を持てると、子どもの安心感や情緒の安定につながる場面を何度も見てきました。

初めは抵抗を感じるかもしれませんが、子どもを守る仲間を増やす手段として、気後れせず頼りましょう。

【まとめ】看護師ママが伝える失敗しないベビーシッター選び|3つのポイント

わたしが小児科看護師としての経験や、実体験を踏まえて紹介してきた内容をまとめると、失敗しないベビーシッター選びの3つのポイントは以下です。

- 安全性と信頼性を見極める

- 料金比較や自治体の補助で経済的に安心して続けられるか確認する

- 事前面談などでシッターとの相性や人間性を確かめる

これら3つのポイントを正確に把握するには、口コミやホームページの見方、窓口や事前面談の確認ポイントを押さえる必要があります。

本記事を読んだあなたは、子どもに合ったベビーシッターの選び方を知っているはずです。

そして看護師ママとして最後に伝えたいのは、「完璧な育児」よりも「安心して続けられる育児」を選んでほしい点です。

ここで紹介した内容を踏まえて、信頼できるベビーシッターと出会えた時、あなたの心には「ゆとり」が、子どもの心には「成長」が生まれますよ。